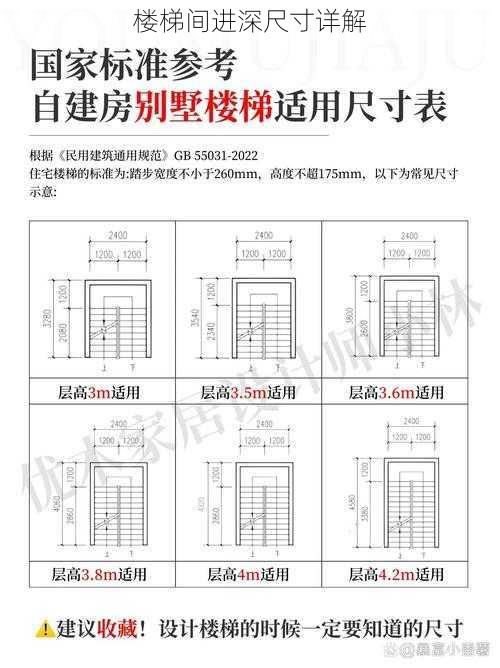

楼梯间进深尺寸详解

楼梯间作为建筑物中连接不同楼层的重要通道,其进深尺寸的设计对于确保人员的安全和舒适至关重要。将从多个方面对楼梯间进深尺寸进行详细解析,帮助读者了解这一关键参数的重要性和设计要求。

楼梯间进深尺寸的定义与作用

楼梯间进深是指楼梯间前后墙之间的距离,它不仅影响着楼梯的布局和使用功能,还直接关系到人员的疏散安全和建筑的空间利用率。合理的楼梯间进深尺寸能够提供足够的空间,方便人员上下楼梯,同时确保在紧急情况下人员能够迅速疏散。

楼梯间进深尺寸的影响因素

1. 楼梯类型

不同类型的楼梯,如直楼梯、螺旋楼梯、弧形楼梯等,对进深尺寸的要求也有所不同。直楼梯通常需要较大的进深尺寸,以保证楼梯的稳定性和舒适性;螺旋楼梯则对进深尺寸的要求较为灵活,但也需要考虑人员的通过空间。

2. 楼层高度

楼层高度是确定楼梯间进深尺寸的重要因素之一。较高的楼层需要更大的进深尺寸来保证楼梯的坡度和踏步高度不会过高,从而减少人员上下楼梯时的疲劳感。

3. 人员流量

楼梯间的使用频率和人员流量也会影响进深尺寸的选择。如果楼梯间经常需要大量人员通过,那么进深尺寸应适当加大,以避免拥挤和堵塞。

4. 建筑功能

建筑物的功能也会对楼梯间进深尺寸产生影响。例如,公共建筑中的楼梯间需要考虑残疾人的使用需求,进深尺寸应满足轮椅的通过要求。

楼梯间进深尺寸的计算方法

1. 根据楼梯类型和规范要求确定基本进深尺寸

根据不同类型的楼梯和相关规范,如建筑设计防火规范等,可以确定楼梯间进深的最小尺寸要求。

2. 考虑人员疏散要求进行调整

在满足基本进深尺寸的基础上,还需要考虑人员疏散的要求。根据相关规范,楼梯间的进深尺寸应保证在火灾等紧急情况下,人员能够迅速疏散,避免拥挤和踩踏事故的发生。

3. 结合实际情况进行优化

在实际设计中,还需要结合建筑物的具体情况,如空间限制、使用功能等,对楼梯间进深尺寸进行优化调整。可以采用合理的楼梯布局、增加疏散通道等方式,提高楼梯间的使用效率和安全性。

楼梯间进深尺寸的标准要求

1. 国内标准

我国相关规范对楼梯间进深尺寸有明确的规定,如建筑设计防火规范中规定,楼梯间的进深尺寸不应小于 1.20m。不同地区还可能有地方标准或特殊要求,需要根据具体情况进行遵守。

2. 国际标准

国际上也有一些关于楼梯间进深尺寸的标准,如美国的国际建筑规范等。这些标准通常会考虑建筑的类型、高度、使用功能等因素,给出相应的进深尺寸要求。

楼梯间进深尺寸的优化设计

1. 合理布局楼梯

通过合理布置楼梯的位置和数量,可以减少楼梯间的进深尺寸。例如,采用双跑楼梯或剪刀楼梯等形式,可以在相同进深尺寸下提供更多的楼梯数量,提高疏散效率。

2. 利用空间

在设计楼梯间时,可以充分利用空间,如采用悬挑楼梯、旋转楼梯等形式,减少对进深尺寸的需求。

3. 考虑无障碍设计

对于有残疾人使用需求的建筑,应按照相关规范进行无障碍设计,确保楼梯间的进深尺寸满足轮椅的通过要求。

4. 提高空间利用率

在满足楼梯使用功能的前提下,可以通过优化楼梯的设计,提高楼梯间的空间利用率,如采用镂空楼梯、玻璃楼梯等形式,增加空间的通透感。

楼梯间进深尺寸的注意事项

1. 确保疏散安全

楼梯间进深尺寸的设计应始终以确保人员的疏散安全为首要考虑因素。在设计过程中,需要进行充分的计算和模拟,确保在紧急情况下人员能够迅速疏散。

2. 考虑施工和维护

楼梯间进深尺寸的设计还需要考虑施工和维护的便利性。过大的进深尺寸可能会增加施工难度和成本,同时也会给后期的维护和清洁带来困难。

3. 与建筑整体协调

楼梯间的进深尺寸应与建筑的整体风格和空间布局相协调,避免出现过于突兀或不协调的情况。

4. 定期检查和维护

楼梯间是人员频繁使用的区域,需要定期进行检查和维护,确保楼梯的安全性和可靠性。特别是对于进深尺寸较大的楼梯间,更应加强检查和维护工作。

楼梯间进深尺寸是楼梯设计中一个重要的参数,它直接关系到人员的安全和舒适。在设计楼梯间时,需要综合考虑楼梯类型、楼层高度、人员流量、建筑功能等因素,合理确定楼梯间的进深尺寸。还需要注意楼梯间的疏散安全、施工和维护便利性以及与建筑整体的协调等问题。通过合理设计楼梯间进深尺寸,可以提高楼梯的使用效率和安全性,为人们的生活和工作带来更多的便利。

在未来的研究中,可以进一步深入探讨楼梯间进深尺寸与人员疏散效率、建筑能耗等方面的关系,为楼梯设计提供更加科学的依据。随着建筑技术的不断发展和人们对建筑品质的要求不断提高,楼梯间进深尺寸的设计也需要不断创新和优化,以满足社会发展的需求。